中国的人工智能专利及

专利侵权赔偿†

在世界知识产权组织最新发布的生成式人工智能(generative artificial intelligence;GenAI)报告中,中国脱颖而出,因为与其他国家相比,中国在 2014 年至 2023 年期间发明的 GenAI 技术数量最多。此创新势头应受中国领导人欢迎,但也应促使他们思考一个关键问题:他们如何能协助保持甚至增强此势头,以确保中国的“新质生产力”继续推动该国的长期发展?最高人民法院最近判决的一起案件表明,中国正在制定强有力的法律解决方案等措施来应对这些挑战。

人工智能专利

“2014年至2023年,中国在GenAI领域已公布超过3.8万项‘专利家族’。”

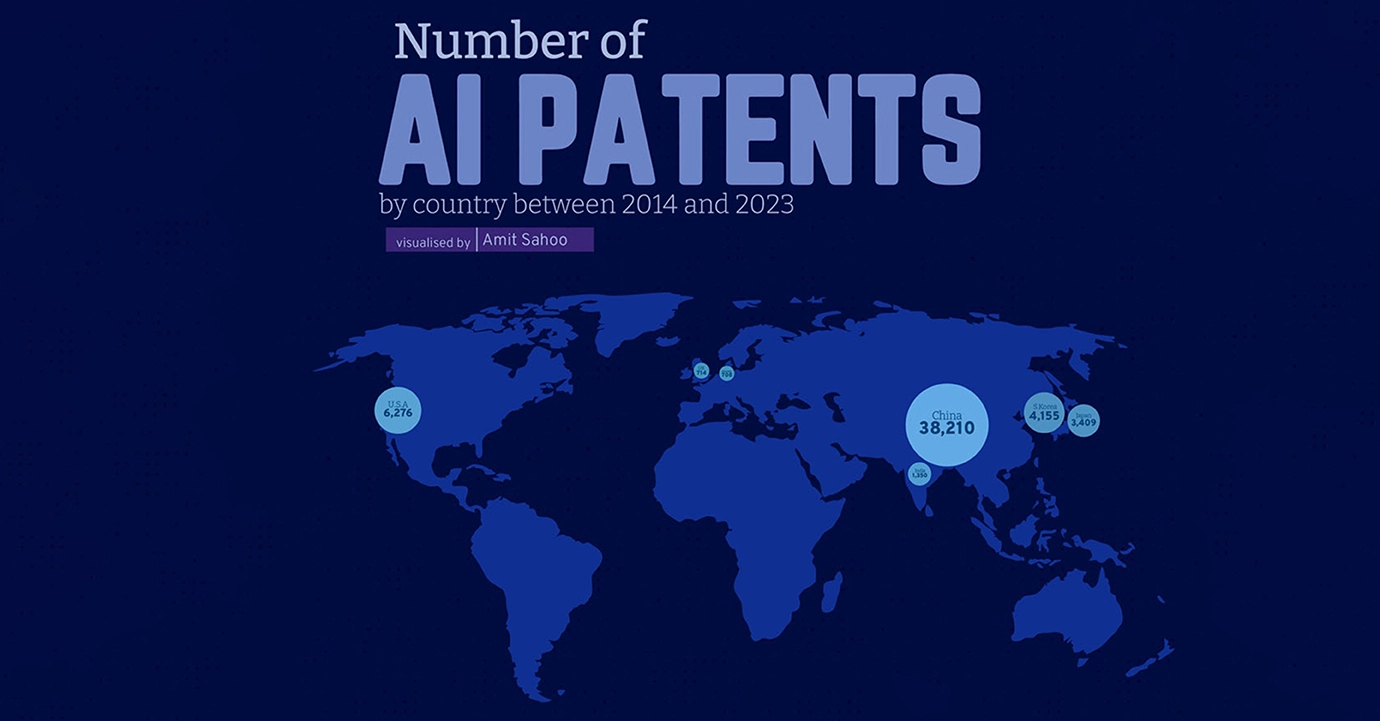

世界知识产权组织在一份名为《生成式人工智能》的《专利态势报告》中分享了最新GenAI专利的发展趋势。2014年至2023年,中国在GenAI领域已公布超过3.8万项“专利家族”。世界知识产权组织将“专利家族”一词定义为“涵盖相同或相似技术内容(即相同发明)的专利申请的集合”。排在中国之后的是美国(有约6300项专利家族)、韩国、日本、印度、英国和德国(有708项专利家族)。这六个国家和中国持有的GenAI专利占全球此类专利总数的94%。

拥有2014 年至 2023 年期间发布的 GenAI 专利最多的 20 名所有者中,只有 3 家是研究机构,分别是中国科学院(排名第4)、清华大学(第15)和浙江大学(第16)。

其余 17 家所有者均为企业,其中 10 家来自中国:腾讯(排名第1)、平安保险集团(第2)、百度(第3)、阿里巴巴集团(第6)、字节跳动(第9)、步步高电子工业有限公司(第11)、网易(第12)、华为(第14)、中国移动(第17)和国家电网(第18)。上榜的非中国企业包括4家美国公司(即IBM(第5)、Alphabet/Google(第8)、微软(第10)、Adobe(第19))、两家日本公司(即NTT(第13)、索尼集团(第20))以及一家韩国公司,即三星电子(第7)。

惩罚性赔偿

这些专利趋势表明,中国已成为 GenAI 领域的领先创新国家。为了保持领先地位,中国必须采取措施包括向其最优秀和最聪明的人才保证,他们的发明将受到强有力的保护。

这种保护的一个关键来源是中国的法院系统。2025年3月,最高人民法院院长张军在做年度工作报告时强调,中国法院在2024年如何为“新质生产力”的发展做出贡献,其中包括对“恶意侵权情节严重”的案件给予惩罚性赔偿。2024年,中国判决的此类案件有460起,其中一起涉及某款新能源汽车底盘技术秘密,法院判处惩罚性赔偿6.4亿元人民币。

更清晰的赔偿计算标准

“中国法院为加强对发明的司法保护而采取的另一项措施是制定更明确的赔偿计算标准。”

中国法院为加强对发明的司法保护而采取的另一项措施是制定更明确的赔偿计算标准。这一目标在江苏省苏州市中级人民法院(“苏州法院”)最近审理的一起案件中得以实现。在该案中,苏州法院裁定赔偿金额超过 600 万元人民币。最高人民法院于 2024 年 12 月维持了这一判决,向当前和未来的侵权者发出了一个强烈的信号,即他们的侵权行为可能会导致巨额赔偿。

该案涉及武汉一家屡获殊荣的高科技公司(“武汉公司”)。该公司于2018年1月获得了一项名为“一种V-BY ONE信号处理方法及装置”的发明专利。该专利方法及装置于超高分辨率的液晶屏的生产过程中应用,对面板进行发光显示检测。

武汉公司指控苏州某公司(“苏州公司”)未经许可,在两款信号检测设备(“被诉侵权产品”)中使用了已获得专利的V-BY ONE信号处理方法,并大量制造被诉侵权产品、销售和许诺销售这些产品给其他公司,造成了武汉公司巨大的经济损失。苏州法院先判决武汉公司的指控成立,并将焦点集中在赔偿金额的计算上。此案考验了法院为确定适当赔偿而制定更明确标准的能力。

该计算的基本公式在最高人民法院司法解释中有明确规定。方法是将“专利产品因侵权所造成销售量减少的总数”乘以“每件专利产品的合理利润”来计算赔偿额。但若“专利产品因侵权所造成销售量减少的总数”难以确定,可以用“侵权产品在市场上销售的总数”作代替。苏州法院采用了该变通公式进行计算。经对苏州公司的税务记录进行多次质证,双方当事人同意认定苏州公司销售了260套侵权产品。

苏州法院在计算“每件专利产品的合理利润”时强调,应由三项数字的乘积决定:(1)“承载专利权的整个产品的价格”;(2)“利润率”;(3)“专利技术对专利产品增量价值的贡献比例”。苏州公司主张应以使用专利技术(即已获得专利的V-BY ONE信号处理方法)的部件的价格来代替上述公式中的第一项数字,对此法院不予采纳。法院解释称,苏州公司未能认识到“专利部件和非专利部件组合起来创造的价值往往会大于各个部件之间简单的数量相加”,正如本案所体现的那样,信号检测装置如果没有软件和硬件的紧密配合,就无法正常运行。

对于上述公式中的前两项数字——“承载专利权的整个产品的价格”和“利润率”,苏州法院指出,作为上市公司的武汉公司拥有经过审计的财务记录和年报,并以这些资料作为依据,将每套产品的价格定为12.4万元,将利润率定为36.08%。

对于第三项数字“专利技术对专利产品增量价值的贡献比例”,法院首先认定整件产品包含已获得专利的V-BY ONE信号处理方法和另外两种信号处理方法。由于没有评估每种方法对整件产品增量价值的贡献比例,法院首先推定每种方法各占三分之一的比例,即33.33%。之后,法院综合考虑已获得专利的V-BY ONE信号处理方法的多种因素,对33.33%的比例进行了调整。这些因素包括该专利“剩余有效期较长”、“专利技术创新程度较高”、专利技术明显优于其他信号处理方法所用的现有技术。因此,法院认为V-BY ONE信号处理方法的贡献比例应更高,确定为55%。

基于以上分析,苏州法院计算出的“每件专利产品的合理利润”为:124000元/套* 36.08% * 55% = 24606.56元/套。赔偿金额为24606.56元/套 * 260套,即6397706元。

可以理解的是,苏州法院的做法仍有改进空间。例如,未来的案件可能会揭示如何更准确地调整“专利技术对专利产品增量价值的贡献比例”。不过,苏州法院为未来的案件奠定了良好的基础,做出了令人钦佩的努力。由于这一做法得到了最高人民法院的支持,它很可能为未来的案件提供有用的指导。有了这些更明确的专利侵权案件赔偿计算标准,中国就能更好地保护包括GenAI领域在内的发明,从而激励其人才不断创新。

- 此文章的引用是:熊美英博士,中国的人工智能专利及专利侵权赔偿,丝络谈™,简讯54号,2025年3月26日,https://sinotalks.com/inbrief/202503-chinese-ai-patent-compensation。

此文章的英文原文由Nathan Harpainter编辑。中文版本由作者翻译而成。作者对载于本文章中的信息和意见负责。该等信息和意见并不一定构成或代表丝络谈™的工作或意见。↩︎